为探访“农业芯片”,解码种业振兴密码,7月15日至7月20日,巴黎卓越工程师学院“中原农谷”实践团赴河南新乡,围绕“探访中原农谷、解码农业芯片”主题,深入国家生物育种产业创新中心、中国农科院新乡基地、中原农谷展厅及育繁推一体化企业开展实地调研。

12名巴院学子走进种子实验室、智能温室与万亩试验田,通过专家访谈、数据采集方式,系统了解从基因编辑、品种选育到市场化推广的全链条创新路径。

/ 7.17 /

实践团走进中国农科院新乡试验基地。在瓜果实验基地,同学们发现葡萄园行间并非荒芜,而是科研团队刻意保留的“可控生草”——这些非恶性杂草可降低地表温度三摄氏度、保湿防灼,与葡萄根系错位共生,彰显生态平衡理念;猕猴桃试验田利用耐碱砧木嫁接技术,成功破解黄河水偏碱难题,实现南方品种北方扎根。

随后,团队来到亚洲最大地下监测阵列“地眼”,216根传感器精准捕捉土壤水分动态,展现工科力量对农业的深层支撑。同学们俯身拨开草根、仰头望见“红阳”新枝,第一次真切感到“一粒种子可以改变世界”的重量,也读懂“没有情怀的人干不了农业”的深意——育种往往要几代人接力,而青春正是最好的接棒者。

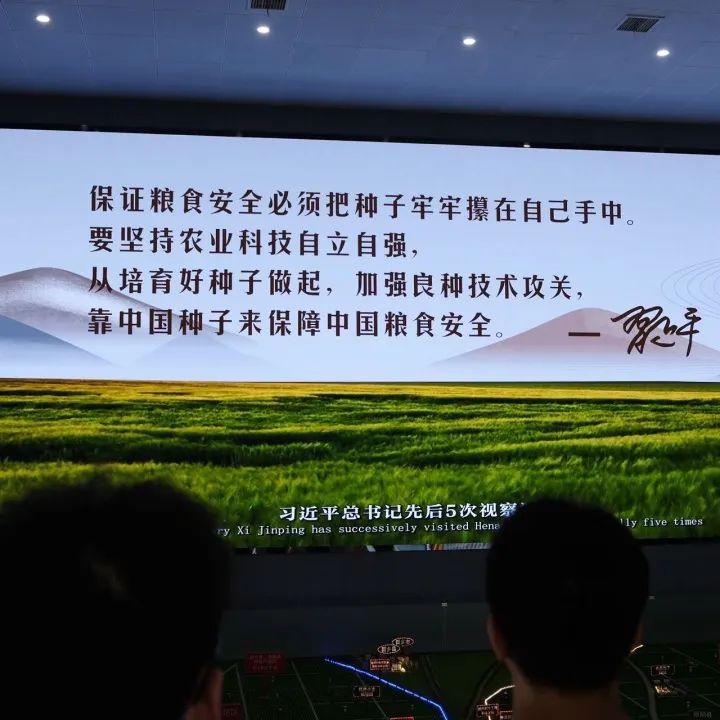

图为实践团在农科院新乡精神展览馆

中午,实践团一行人来到中国农业科学院新乡精神展览馆,参观“序厅”、“发展历程”、“榜样故事”、“薪火相传”四个展厅,系统感受中国农科院在新乡的科研历史及齐兆生、王守纯等科学家扎根乡村的奋斗历程。穿行四厅,同学们被“泥土院士”齐兆生、“盐碱地上写论文”的王守纯深深震撼:他们把实验室搬到田垄,把青春融进麦浪,用一生兑现“让中国人端稳饭碗”的誓言。大家触摸老照片里皲裂的手掌,读懂了“扎根、奉献、求实、创新”的新乡精神——脚下有泥,心中才有光。

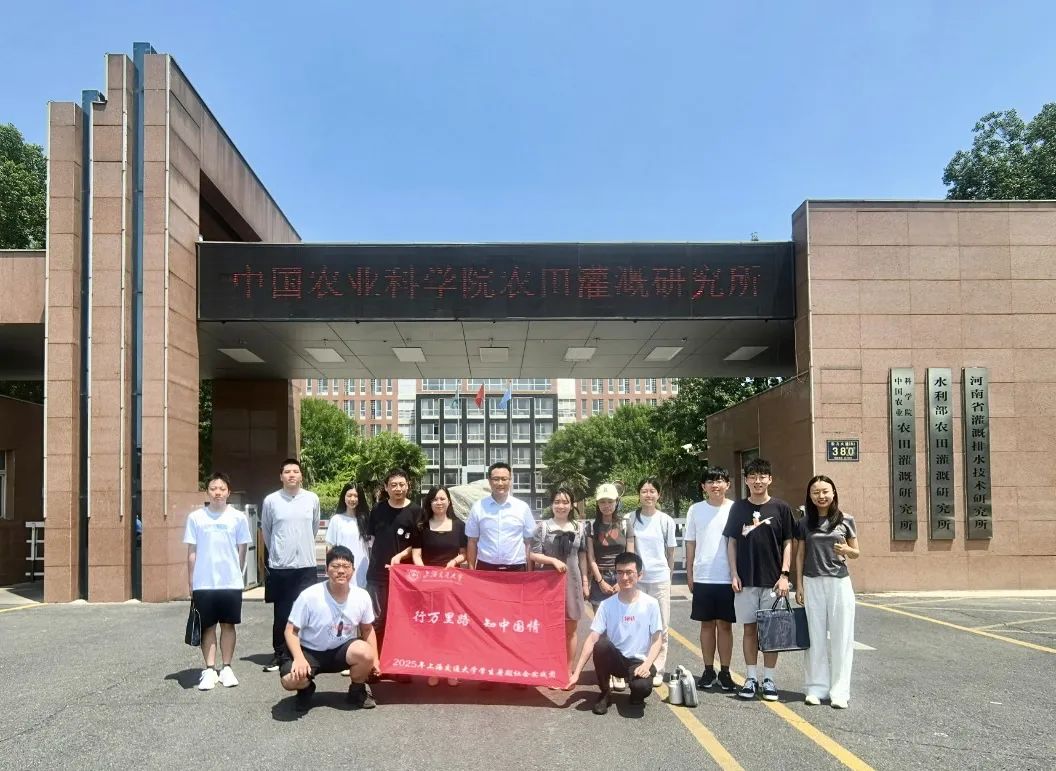

图为实践团在农科院农田灌溉研究所

/ 7.18 /

实践团走进新乡水利部农田灌溉研究所,大型喷灌机组轰鸣,无人机携热成像实时监测作物需水;滴灌管网虽结构复杂,却将水肥均匀送达根区,新一代伸缩式喷灌杆破解传统固定杆阻农机难题。检测中心内,水肥一体机精准配比氮磷钾,一键完成变量施肥;节水实验室正解析黄河水沙,为区域调配提供模型。座谈会上专家指出,农业用水占全国总量六成,发展节水农业刻不容缓。非充分灌溉团队已建立节水与高产兼顾技术体系,但“水无价、电有价”的传统观念仍掣肘推广。

图为实践团调研高标准农田和大棚

/ 7.19 /

“麦浪做课本,老乡当老师。” 7月19日,实践团赴新乡县小冀镇,围绕粮食种植与乡村产业开展专题调研。镇会议室里,种粮大户、村民代表与村干部围桌而坐,气氛庄重而热烈。种粮大户介绍流转规模、良种覆盖及农资成本变化;村民代表讲述补贴发放、农机共享等关切;村干部补充高标准农田建设进展与集体经济增收举措。

麦浪起伏,

初心如炬。

五天来,巴黎卓越工程师学院的青年学子把教室“搬”到中原大地,从基因到水滴,从科学家精神到老乡笑脸,实践团成员们读懂了“一粒种子可以改变世界”的底气,也掂量出“把饭碗端在自己手里”的分量。

目前,实践团已经将几天的调研成果形成了17000字的调研报告,不仅对当地农业产业链进行了剖析,还针对发现的育种成果转化、保障农户权益等方面存在的问题一一提出了对策,接下来提交给学校进行指导,未来有望在地方进行试点探索。

相关新闻报道

河南日报:工科生到田间 上海交大学子直言在新乡找到了科研的意义

https://app-api.henandaily.cn/mobile/view/news/469757910545596416545373

来源|学工办

文图提供|祝安然

责编|周向雨